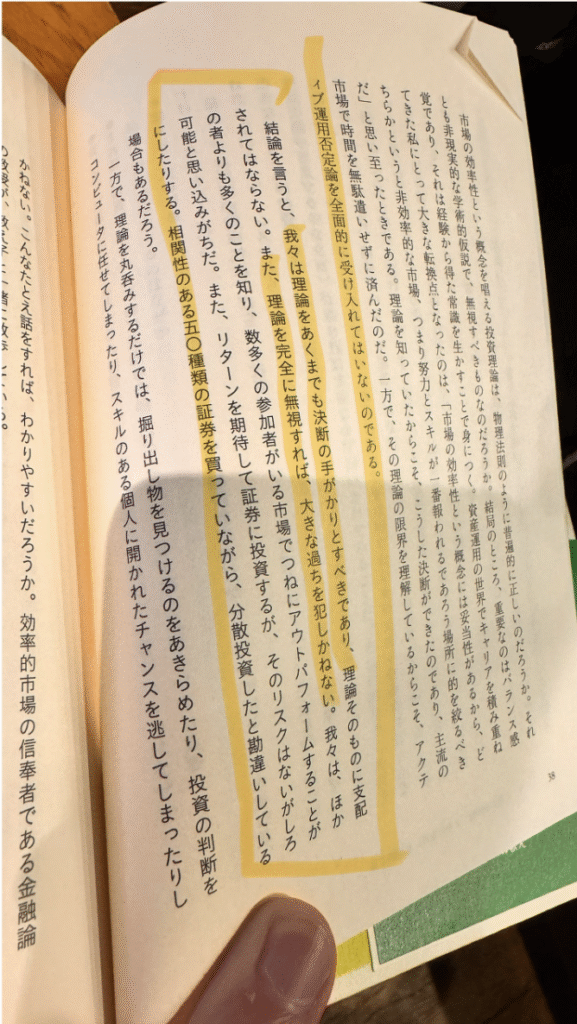

写真を載せさせてもらいましたが、この一節は非常に素晴らしいものだと思います。投資に関する本を読んでいたときに、この一節に出会いました。これ、マーケティングでも良くあることです。

例えば、「無料」は多くのお客さんの反応を得る方法として、最適です。でも、無料で集めたお客さんが、次の商品を買ってくれるかどうか、、、難しい時があります。

ここで苦労している会社も多いです。同じコンテンツでもお金を払うか払わないかで、人が受ける重要度が変わります。

理論を鵜呑みにしない

決断の手がかりにする

セミナーやコンサルをしていると、この話に悩んでいる人を、多く見かけます。

「〜さんは、こういう話をしていました」

「〜の本だと、こういうセオリーがあって…」

「〜のセミナーでは、こう教えられたんです..」

などなど。多分、私のように先生業や教え業をしている人は、困った経験もあるんじゃないかと思います^^;

1つ弁明をしておくと、先生やセミナーや本っていうのは、そのトピックや前提が、それぞれ異なります。例えば、通販のような1万円以下の商品を売っている場合。そしてコンサルのようなわかりづらい商品(形がない商品)を売っている場合では、うまくいく方法もやり方も、大きく違います。

そうなれば、それぞれの方法で違いが出るのは当たり前ですよね。

新ウェブセミナー

ChatGPTだけで

ネット集客ができるのか?

その衝撃の結末は..?

以前、私はある事件から、

ChatGPTだけを使って

集客をせざるを得なくなりました。

「どうせ、人間が作ったほうが成果がでる」

そう思っていた私にとって、

ChatGPTだけを使うなんて

不安でたまりませんでした。

でも、この結果は私の考え方を

大きく変えることになりました。

↓

詳細はこちら

どうすればいい?

例えば、真逆のことを提唱している「理論Aと理論B」があったとしましょう。どっちも正しい。でも、どっちかをとれば、どっちかを捨てることになる。この時に、我々は、どうしたらいいんでしょうか?

答えは、今日の冒頭で引用した本の一節にあります。「決断の手掛かり」にすることです。マーケティング、ビジネス、投資、あらゆることの最終的な決断は、個人にあります。

〜理論があるから、これで!って思考停止してはいけません。

どうすればいいか②

手がかりとして使うためには、その理論の背景を考えましょう。どのような時代背景で生まれた理論なのか?その背景が近いもの、状況が似ているものに、活路があります。

とはいえど、最終的に決めるのは私たちです。

これはAI時代にも同じことが言えます。AIに聞けば、「それっぽい」ものが返ってきます。でも、鵜呑みにしてやっていけば、どうなるかは、わかりますよね。

最終的に決めるのは私たちです。理論もAIも、その決断を助けてくれるリソースです。

ー西埜巧祐